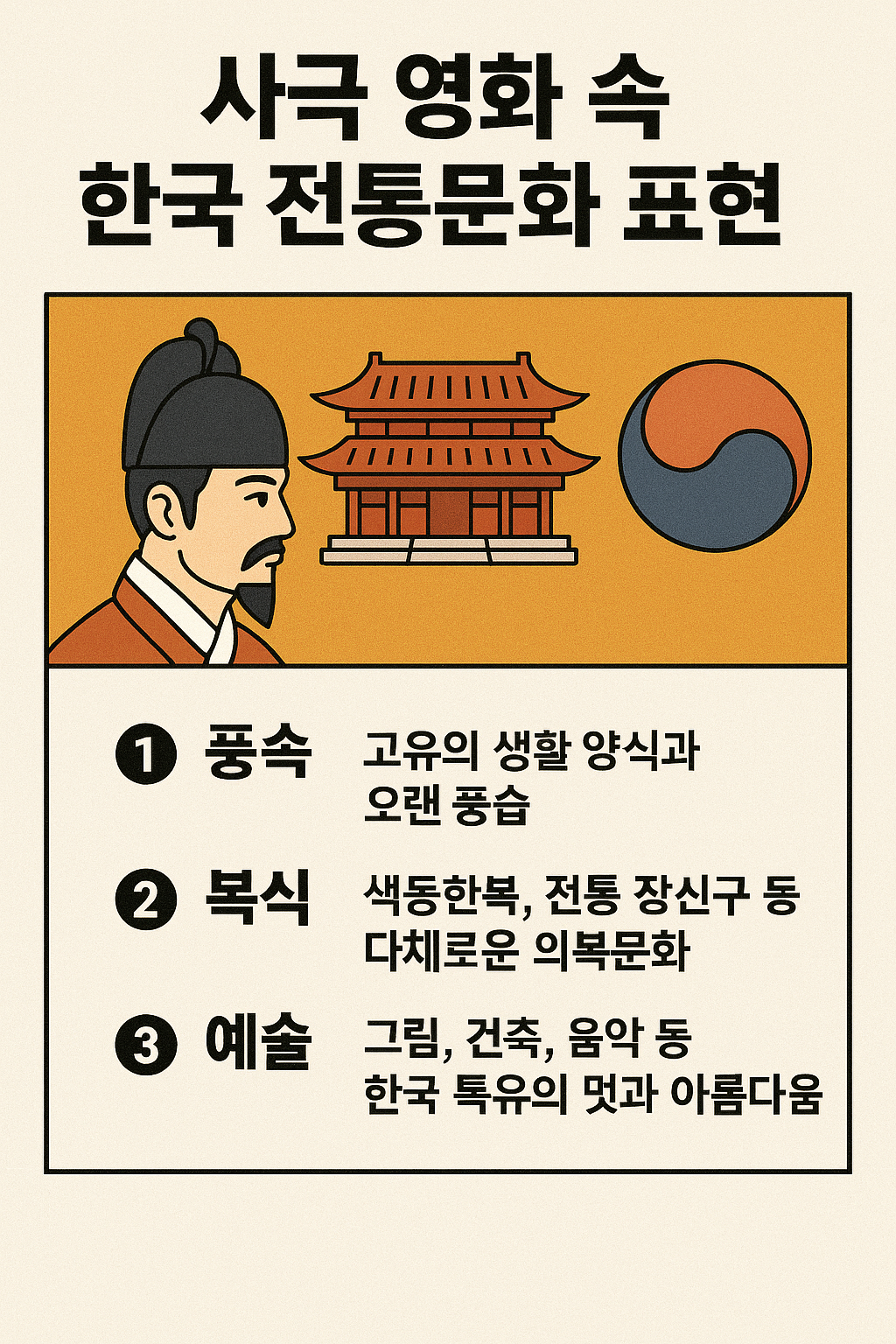

한국 사극 영화는 단순한 역사 재현을 넘어서 전통문화와 민족 정체성을 시각적으로 되살리는 역할을 합니다. 한복, 궁중 예절, 무속신앙, 유교 관념 등 다양한 전통 요소들이 장르적 특성과 어우러지며 시대적 공감과 문화적 깊이를 더하고 있습니다. 이번 글에서는 사극 영화 속에서 어떻게 한국 전통문화가 표현되는지, 그 의미와 영향력에 대해 분석해보겠습니다.

전통 의상과 공간미를 살린 영상미

사극 영화의 대표적인 시각적 요소는 단연 전통 의상, 즉 ‘한복’입니다. 영화 <왕의 남자>, <관상>, <명량> 등에서는 계급에 따라 달라지는 옷의 색상, 문양, 소재를 정밀하게 재현하여 그 시대의 질서와 신분 체계를 자연스럽게 보여줍니다. 특히 왕과 왕비가 입는 곤룡포와 적의는 장엄함과 신성함을 상징하며, 조선 시대 궁중 문화를 대표하는 장치로 사용됩니다.

이외에도 사극 영화는 전통 건축미를 세밀히 묘사합니다. 기와지붕과 마루 구조, 창호지 문 등은 단순한 배경이 아니라 인물의 심리와 서사의 흐름을 강조하는 장치로 작용합니다. 예를 들어 <사도>에서는 좁고 어두운 공간을 통해 영조와 사도세자 간의 불안정한 관계를 시각적으로 표현하며, <도리화가>는 국악 교육기관이었던 운현궁의 실제 구조를 배경으로 활용해 사실성을 높였습니다.

뿐만 아니라 계절에 따른 자연 풍경도 한국 전통 문화의 정서를 전합니다. 봄의 벚꽃, 여름의 초록 들판, 가을의 단풍, 겨울의 설경은 단지 미장센이 아니라 당시 민중의 삶과 계절 감성을 반영하는 요소로 적극 활용됩니다. 이런 시각적 표현은 관객에게 ‘한국다움’을 전달하는 가장 강력한 도구입니다.

전통 가치관과 인간관계의 서사 구조

한국 사극 영화는 유교적 가치관을 기반으로 한 인간관계를 중심으로 서사를 전개하는 경우가 많습니다. 부모와 자식 간의 효(孝), 왕과 신하 간의 충(忠), 형제 간의 우애(友) 등 전통적 덕목은 이야기의 핵심 동기가 되며, 이로 인한 갈등과 해소 과정이 관객에게 깊은 감동을 줍니다.

예를 들어 영화 <사도>에서는 아버지 영조와 아들 사도세자의 비극적 관계를 통해 ‘효’와 ‘충’의 가치가 어떻게 권력과 충돌하며 파국으로 이어지는지를 보여줍니다. <명량>에서는 이순신 장군이 개인적 감정을 넘어 국가를 위한 ‘충성심’을 선택하는 모습을 통해 유교 윤리의 실천적 면모를 조명합니다.

이러한 전통 가치관은 단지 과거의 이야기를 전달하는 데 그치지 않고, 현대 사회와 연결되며 오늘날의 인간관계에 대해 다시금 성찰하게 만듭니다. 부모 자식 간의 소통 문제, 권위와 자유의 균형, 공공성과 개인성의 갈등 등은 전통 서사 구조 속에서 현대적 의미로 재해석됩니다.

더불어 전통적인 여성상의 변화도 주목할 만합니다. 과거에는 희생적이고 순종적인 여성이 중심이었다면, 최근의 사극 영화에서는 주체적이고 독립적인 여성 인물이 등장해 시대적 변화를 보여줍니다. <한산: 용의 출현>에서의 여성 정보원 캐릭터처럼, 역사 속 숨겨진 여성의 역할을 재조명하는 시도도 늘고 있습니다.

무속신앙과 민속 요소의 상징적 활용

한국 전통문화에서 무속신앙은 빼놓을 수 없는 중요한 요소입니다. 사극 영화에서는 이러한 무속적 요소들이 상징적으로 표현되며, 극의 분위기를 고조시키거나 인물의 내면을 드러내는 장치로 사용됩니다. 대표적으로 <천문: 하늘에 묻는다>에서는 하늘의 별자리와 예언적 기운을 통해 시대의 혼란과 예지적 감각을 전달합니다.

또한, 장례 의식, 제사, 굿판 등의 전통 의례 장면은 공동체의 가치와 정서를 시각화하는 도구로 작용합니다. 영화 <구르믈 버서난 달처럼>에서는 무속 신녀의 존재가 정치적 상징과 연결되며, 신과 인간 사이의 경계를 탐구하는 중요한 역할을 합니다. 이처럼 사극 영화는 전통 신앙을 단순한 민속으로 소비하지 않고, 내러티브의 중심축으로 활용함으로써 전통문화의 상징성과 깊이를 더합니다.

민속놀이, 음식, 음악도 자주 등장하는 요소입니다. 줄다리기, 씨름, 탈춤 등의 장면은 공동체 문화의 유쾌한 면모를 보여주는 동시에, 백성들의 삶과 정서를 표현하는 수단이 됩니다. <왕의 남자>에서는 광대의 연희가 왕권과 민중 간의 긴장 관계를 드러내는 핵심 장치로 쓰이기도 했습니다.

국악은 배경음악으로 활용되며, 전통 악기의 음색은 시대적 정서를 강화합니다. 특히 해금, 가야금, 태평소 등은 인물의 감정을 묘사할 때 자주 등장하며, 장면의 감정선을 정교하게 이끌어주는 중요한 문화 요소입니다.

사극 영화는 단순한 역사적 재현을 넘어 한국의 전통문화, 가치관, 민속정신을 현대적으로 재해석하는 장르입니다. 이러한 영화는 한국인의 정체성과 문화유산을 시각적으로 드러내며, 글로벌 시장에서 한국 콘텐츠의 경쟁력을 높이는 기반이 되고 있습니다. 앞으로도 사극 장르는 더 많은 문화적 상징을 담아내며, 세계와 소통하는 전통문화의 창이 될 것입니다.